「効果が大きそう」という直感だけで決めていませんか?

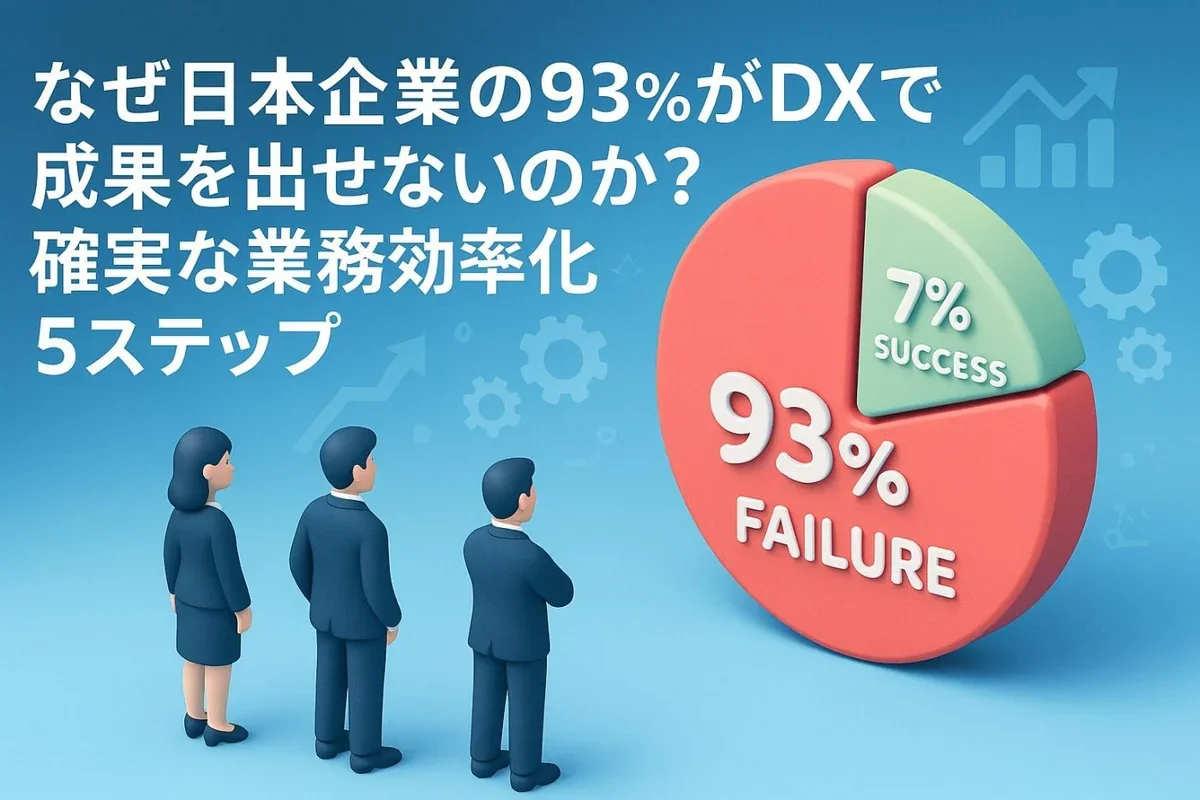

前回の記事で、DX成功企業は「効果の大きいところから手をつける」とお伝えしました。しかし、多くの企業がここで躓きます。

「契約書の電子化と顧客管理システムの導入、どちらを先にすべきか?」 「経理部門の自動化と営業支援ツールの導入、どちらが効果的か?」

こうした判断を「なんとなく」や「上層部の思いつき」で決めてしまうと、せっかくの投資が無駄になります。

実際、業務改善プロジェクトの約60%が「優先順位の誤り」により期待した効果を得られていないというデータもあります。

今回は、確実に成果を出すための優先順位決定の具体的手法をお伝えします。

なぜ優先順位決定で失敗するのか?

多くの企業が陥る3つの罠があります。

罠1: 経営層の「思い込み」で決める

「最近よく聞くから」という理由でAIツールを導入したり、「競合がやっているから」とクラウド化を進めたり。

しかし、経営層が感じている課題と、現場が抱えている本当の問題は違うことが多いのです。

ある製造業では、経営層が「生産管理システムの刷新」を最優先としていました。しかし現場に聞くと、実は「日報作成に毎日30分かかっている」「材料発注の承認待ちで生産が止まる」といった、もっと基本的な問題が山積みでした。

罠2: 「簡単だから」で選んでしまう

「とりあえず導入が簡単なものから」という判断も危険です。

簡単に導入できるツールは、往々にして効果も小さいもの。それよりも、多少時間がかかっても、本質的な課題を解決できる施策を選ぶべきです。

罠3: 数字だけで判断する

「ROIが高いから」「コスト削減額が大きいから」という理由だけで決めるのも問題です。

数字に表れない「現場の負担」や「将来の拡張性」を無視すると、導入後に現場が使わなくなったり、すぐに使えなくなったりします。

成功する優先順位決定の4ステップ

では、どうすれば正しい優先順位を決められるのでしょうか?

Step 1: 現場の声を「数値化」する

まず最も重要なのが、現場の声を具体的な数字に変換することです。

なぜ数値化が必要なのか?

「困っています」「大変です」という声は貴重ですが、それだけでは優先順位は決められません。

- どれくらい困っているのか?

- 何人が困っているのか?

- どのくらいの頻度で起きているのか?

- それによってどれくらいの損失が出ているのか?

これらを数字にすることで、初めて比較・判断ができるようになります。

具体的な数値化の方法

以下の4つの視点で現場の声を数値化します:

1. 時間のロス

- 1回の作業にかかる時間

- 月間の発生回数

- 担当者の人数

- 月間合計時間 = 1回の時間 × 回数 × 人数

例: 承認業務

- 1回30分 × 月200回 × 5人 = 月500時間(約60日分)

2. 機会損失

- 作業遅延による売上機会の損失

- 顧客対応遅れによる解約リスク

- 納期遅延によるペナルティ

例: 見積作成の遅れ

- 見積提出まで平均3日

- 競合は即日提出

- 月20件の商談で5件失注

- 1件平均300万円 = 月1,500万円の機会損失

3. エラーコスト

- ミスの発生回数

- 1回のミスで発生する修正時間

- やり直しにかかるコスト

- 顧客クレーム対応コスト

例: 請求書の入力ミス

- 月10件のミス発生

- 1件の修正に2時間

- 月20時間 + クレーム対応コスト

4. ストレス指標

- 担当者の残業時間

- 離職率への影響

- 採用・教育コスト

例: 月末の集計作業

- 担当者3名が月末3日間、毎日2時間残業

- 年間離職者1名(採用・教育コスト200万円)

数値化のための簡単なアンケート

現場に以下のような質問をしてみましょう:

【業務課題アンケート】

1. この作業に1回どれくらい時間がかかりますか? → [ ]分

2. 月に何回発生しますか? → [ ]回

3. 何人が担当していますか? → [ ]人

4. この作業でミスは月に何回起きますか? → [ ]回

5. 1回のミスの修正に何時間かかりますか? → [ ]時間

6. この作業が原因で残業したことはありますか? → はい/いいえ

7. この作業のストレス度は?(1-10) → [ ]点

これだけで、かなり具体的な数字が集まります。

Step 2: 「効果」を3つの軸で評価する

数値化した情報をもとに、各改善案の効果を評価します。

評価軸1: 直接的な削減効果

時間削減効果

- 自動化による作業時間の短縮

- 待ち時間の削減

- 移動時間の削減

計算式:

時間削減価値 = 削減時間(h) × 時給換算(円) × 12ヶ月

例: 承認業務の電子化

- 月100時間削減 × 3,000円 × 12ヶ月 = 年360万円

コスト削減効果

- 紙・印刷費の削減

- 郵送費の削減

- 外注費の削減

- システム費用の削減

例: 契約書の電子化

- 印刷費: 月5万円 → 0円

- 郵送費: 月3万円 → 0円

- 保管スペース: 月2万円 → 0円

- 年間120万円の削減

評価軸2: 機会獲得効果

数字で表しにくいですが、重要な効果です:

売上増加の可能性

- 顧客対応スピードアップによる受注率向上

- 新規事業への時間創出

- 顧客満足度向上によるリピート率向上

例: 見積作成の自動化

- 提出スピード: 3日 → 即日

- 受注率: 15% → 20%(+5%)

- 月20件 × 5% × 300万円 = 月300万円の売上増

品質向上効果

- ミス削減による信頼性向上

- データ精度向上による意思決定の質向上

例: データ入力の自動化

- ミス率: 2% → 0.1%

- クレーム: 月10件 → 月1件

- 顧客満足度向上 → 解約率1%低下

評価軸3: 将来への投資価値

3年後、5年後を見据えた評価も必要です:

拡張性

- 他部署への横展開が可能か?

- 業務拡大に対応できるか?

- 他システムとの連携ができるか?

人材育成効果

- 社員のスキルアップにつながるか?

- 採用の強みになるか?

- 業務の属人化を解消できるか?

競争力強化

- 業界内での差別化になるか?

- 顧客に提供する価値が上がるか?

Step 3: 「実現性」を4つの視点で判定する

効果が大きくても、実現できなければ意味がありません。

判定視点1: 導入の複雑さ

技術的な難易度

- 既存システムとの連携が必要か?

- 特殊なスキルが必要か?

- カスタマイズが必要か?

簡単 → 3点: パッケージをそのまま使える 普通 → 2点: 多少の設定・カスタマイズが必要 難しい → 1点: 大規模な開発・移行が必要

判定視点2: 現場の協力度

現場の受け入れ姿勢

- 現場が本当に困っている課題か?

- 操作が複雑で抵抗されないか?

- 業務フローの変更は最小限か?

協力的 → 3点: 現場から要望が上がっている 中立 → 2点: 説明すれば理解してもらえる 抵抗的 → 1点: 業務フロー大幅変更で反発予想

判定視点3: 必要な投資額

初期投資 + ランニングコスト

小 → 3点: 100万円未満 中 → 2点: 100-500万円 大 → 1点: 500万円以上

ただし、投資額だけでなく投資回収期間も考慮:

- 1年以内に回収 → 優先度高

- 2-3年で回収 → 優先度中

- 3年以上 → 慎重に判断

判定視点4: 導入期間

導入開始から効果発現までの期間

短期 → 3点: 3ヶ月以内 中期 → 2点: 3-6ヶ月 長期 → 1点: 6ヶ月以上

Step 4: マトリクスで優先順位を決定する

ここまでの情報を整理し、優先順位を決めます。

優先順位決定マトリクス

各改善案を以下の計算式でスコアリング:

優先度スコア = (効果スコア × 重要度) ÷ (実現性の逆数)

効果スコア = 直接削減効果(点) + 機会獲得効果(点) + 将来投資価値(点)

実現性スコア = 導入の複雑さ(点) + 現場協力度(点) + 投資額(点) + 導入期間(点)

実例で見る優先順位決定

3つの改善案を比較してみましょう:

案A: 承認業務の電子化

効果の評価:

- 直接削減: 年360万円(時間削減) → 8点

- 機会獲得: 意思決定スピードアップ → 6点

- 将来価値: 他部署展開可能 → 7点

- 効果合計: 21点

実現性の評価:

- 導入複雑さ: パッケージ利用 → 3点

- 現場協力: 全員が待ち時間に不満 → 3点

- 投資額: 80万円 → 3点

- 導入期間: 2ヶ月 → 3点

- 実現性合計: 12点

優先度スコア: 21 × 1.5(重要度高) ÷ 12 = 2.6

案B: 顧客管理システムの刷新

効果の評価:

- 直接削減: 年180万円 → 6点

- 機会獲得: 顧客分析で売上向上期待 → 8点

- 将来価値: データ活用基盤になる → 9点

- 効果合計: 23点

実現性の評価:

- 導入複雑さ: 既存システム連携必要 → 1点

- 現場協力: 入力項目増で抵抗予想 → 1点

- 投資額: 600万円 → 1点

- 導入期間: 8ヶ月 → 1点

- 実現性合計: 4点

優先度スコア: 23 × 1.5 ÷ 4 = 8.6

案C: 日報の自動化

効果の評価:

- 直接削減: 年120万円 → 5点

- 機会獲得: 限定的 → 3点

- 将来価値: 他業務への応用は難しい → 4点

- 効果合計: 12点

実現性の評価:

- 導入複雑さ: 簡単なツール導入 → 3点

- 現場協力: 負担軽減で歓迎 → 3点

- 投資額: 30万円 → 3点

- 導入期間: 1ヶ月 → 3点

- 実現性合計: 12点

優先度スコア: 12 × 1.0 ÷ 12 = 1.0

結果の解釈と優先順位

スコアが低いほど優先度が高くなります:

1位: 承認業務の電子化(2.6) → 今すぐ着手 2位: 日報の自動化(1.0) → 早期着手 3位: 顧客管理システム刷新(8.6) → 計画的に準備

この例では、顧客管理システムは効果が大きいものの、実現性が低いため優先度は下がります。まずは承認業務と日報を改善し、その成功体験と予算で次のステップに進むのが賢明です。

優先順位決定で陥りやすい落とし穴

実際の判断では、以下の点に注意が必要です。

落とし穴1: 「すべて重要」という罠

現場にヒアリングすると、「全部重要です」「どれも困っています」という答えが返ってきます。

しかし、本当に全部同時にはできません。

対策: 「どれか1つしかできないとしたら?」と質問する。 無理やり順位をつけてもらうことで、本当の優先度が見えてきます。

落とし穴2: 声の大きい人の意見に引きずられる

経営層や影響力のある社員の意見が、必ずしも全体最適とは限りません。

対策: 必ず複数部署、複数階層から意見を集める。 匿名アンケートも効果的です。

落とし穴3: 「今できること」だけを選ぶ

簡単なことばかり選んでいると、本質的な課題は解決されません。

対策: 「今すぐやること」「3ヶ月後にやること」「半年後にやること」と、時間軸で分けて計画する。

実践ワークシート

以下のワークシートを使って、実際に優先順位を決めてみましょう。

ステップ1: 改善候補のリストアップ

【改善候補リスト】

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

ステップ2: 現場の声を数値化

各候補について:

■ 改善案: ________________

【時間のロス】

- 1回の作業時間: _____分

- 月間発生回数: _____回

- 担当者数: _____人

- 月間合計: _____時間

【機会損失】

- 発生している損失: __________

【エラーコスト】

- ミス発生回数: _____回/月

- 修正時間: _____時間/回

【ストレス】

- 担当者の不満度(1-10): _____点

- 残業の発生: あり/なし

ステップ3: 効果と実現性の評価

【効果】(各10点満点)

- 直接削減効果: _____点

- 機会獲得効果: _____点

- 将来投資価値: _____点

- 合計: _____点

【実現性】(各3点満点)

- 導入の複雑さ: _____点

- 現場協力度: _____点

- 投資額: _____点

- 導入期間: _____点

- 合計: _____点

【優先度スコア】

= 効果合計 × 重要度 ÷ 実現性合計

= _____ × _____ ÷ _____ = _____

ステップ4: 優先順位の決定と計画

【優先順位】

1位: _____________ (スコア: ____)

→ 着手時期: 今すぐ / 1ヶ月後 / 3ヶ月後

2位: _____________ (スコア: ____)

→ 着手時期: 今すぐ / 1ヶ月後 / 3ヶ月後

3位: _____________ (スコア: ____)

→ 着手時期: 今すぐ / 1ヶ月後 / 3ヶ月後

まとめ: 数字と現場の声の両方を見る

優先順位決定で成功するための3つのポイント:

- 現場の声を必ず数値化する → 「困っている」を「月100時間のロス」に変換

- 効果を3つの軸で評価する → 直接効果・機会獲得・将来価値

- 実現性を冷静に判断する → 効果が大きくても実現できなければ意味がない

そして最も重要なのは、現場の声を数値化することです。

経営層の直感でも、コンサルタントの提案でもなく、実際に困っている現場の声を数字にすることで、本当に価値のある改善が見えてきます。

次のアクション

まずは以下の3つから始めてみてください:

-

主要な業務の担当者に5分間ヒアリング

- 「一番時間がかかっている作業は?」

- 「一番ストレスを感じる作業は?」

- 「一番ミスが起きやすい作業は?」

-

上記ワークシートで最低3つの改善案を評価

- 効果と実現性を点数化

- 優先度スコアを計算

-

1位の改善案について具体的な導入計画を立てる

- いつから始めるか

- 誰が担当するか

- どのツール・方法を使うか

次回予告

次回は「Step 3詳細版: 失敗しない技術選定のチェックリスト」をお届けします。

優先順位が決まったら、次は「どのツール・システムを選ぶか」。ここでの判断ミスが、後々の大きな後悔につながります。

- ツール選定で見落としがちな10のチェックポイント

- 「安いから」「有名だから」で選んで失敗した事例

- 3年後も使い続けられる技術を見極める方法

お楽しみに。

お困りのことがあれば

業務改善の優先順位決定でお悩みの企業様には、現場ヒアリングから優先順位策定まで、ご相談をお受けしています。まずはお気軽にお声がけください。

西村 力也

代表取締役

2002年からWeb制作・システム開発に従事。React、Next.js、TypeScriptを中心としたモダンなフロントエンド開発の専門家。AI検索最適化(AIO)の先駆者として、ChatGPT、Perplexity等のAI検索エンジン対応を推進。三重県津市を拠点に、東海地方の企業様のデジタル変革を支援しています。

関連記事

【Step 1詳細版】現状把握の具体的な方法とツール - DX推進の第一歩

前回の記事「なぜ日本企業の93%がDXで成果を出せないのか?確実な業務効率化5ステップ」では、DX成功の5つのステップをご紹介しました。今回は、その第一歩である「Step 1: 現状把握」について、実際に使えるツールと具体的な方法を詳しく解...

ホームページ制作、実は何度も打ち合わせするんです|三重県の企業が知っておきたい制作の裏側

「ホームページってすぐできるんじゃないの?」という誤解三重県で事業をされている経営者の方から、よくこんな声を聞きます。...

【コピペOK】HTMLとCSSで作る実用的なボタンデザイン集24選

Webサイトやアプリケーション開発において、ボタンデザインはユーザー体験を大きく左右する重要な要素です。本記事では、フロントエンド開発の現場で即座に使える24種類のボタンデザインを、8つのジャンル別にご紹介します。...